145 лет со дня смерти участника войны, поэта Фёдора Глинки

И оставил своё сердце в Твери…

В конце февраля 1880 года в тверском Успенском Жёлтиковом монастыре хоронили человека, который многое сделал для города, куда вообще-то его отправили в своё время в ссылку.

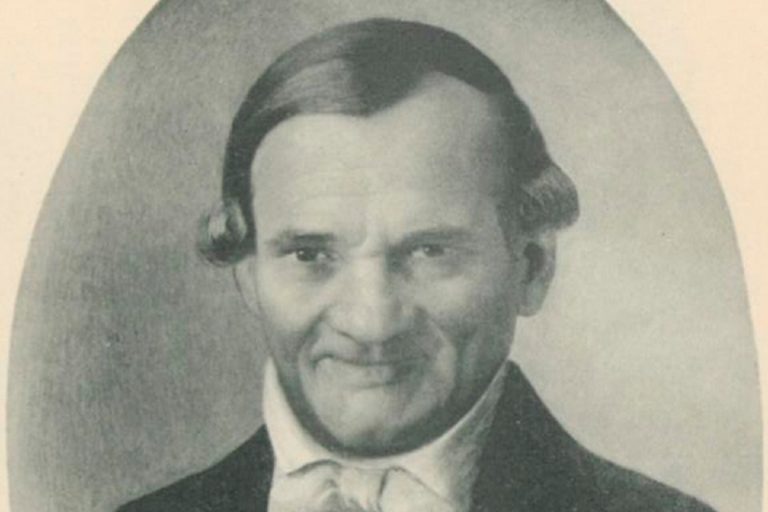

Фёдор Глинка родился в 1786 году в Смоленской губернии в семи вёрстах от города Духовщина. Его отец был отставным капитаном, воевавшим вместе с графом Румянцевым. Фёдор Николаевич пошёл по стопам отца. Он окончил 1-й кадетский корпус и стал прапорщиком в Апшеронском пехотном полку. В скором времени Глинка становится адъютантом генерала Милорадовича, того самого, который погибнет на Сенатской площади от рук декабристов. В битве при Аустерлице Фёдор Николаевич участвует в штыковом бою. После этой военной компании он по болезни уходит в отставку, живёт в своём смоленском поместье. В 1810 году Глинка отправляется в длительное путешествие, во время которого впервые оказывается на тверской земле, посещает многие города и сёла, плывёт по Волге.

Вернувшись домой, Глинка окунулся в литературную работу. В те годы возникла полемика между Карамзиным и Шишковым о судьбах русского языка. Напомним, что Карамзин выступал за то, чтобы русский язык как можно больше контактировал с европейскими языками, заимствовал оттуда слова, а Шишков считал, что современная литература должна опираться на церковнославянский язык, церковные книги. Одним словом, спор западников и славянофилов. Напомню, что Пушкин был ярым приверженцем теории Карамзина. После его язвительных эпиграмм может возникнуть впечатление, что никто из передовых людей того времени идеи Шишкова не разделял. Однако это не так. В поддержку Шишкова выступали декабристы Каховской, Рылеев. Да и Фёдор Глинка также оказался не на стороне Карамзина, о чём и написал в своей статье «Замечания о языке Словенском и о Русском, или светском наречии».

Вернувшись домой, Глинка окунулся в литературную работу. В те годы возникла полемика между Карамзиным и Шишковым о судьбах русского языка. Напомним, что Карамзин выступал за то, чтобы русский язык как можно больше контактировал с европейскими языками, заимствовал оттуда слова, а Шишков считал, что современная литература должна опираться на церковнославянский язык, церковные книги. Одним словом, спор западников и славянофилов. Напомню, что Пушкин был ярым приверженцем теории Карамзина. После его язвительных эпиграмм может возникнуть впечатление, что никто из передовых людей того времени идеи Шишкова не разделял. Однако это не так. В поддержку Шишкова выступали декабристы Каховской, Рылеев. Да и Фёдор Глинка также оказался не на стороне Карамзина, о чём и написал в своей статье «Замечания о языке Словенском и о Русском, или светском наречии».

Герой Отечественной войны

Литературные споры оказались позабыты в июне 1812 года. Французская армия напала на Россию, началась Отечественная война, в которой участвовал Фёдор Глинка. Как он сам вспоминает, «…я надел синюю куртку, сделанную из синего фрака, у которого при полевых огнях фалды обгорели». Все документы Глинки сгорели во время пожара в его имении, и он сражается как рядовой. В своих записках он указывает: «Нет! Русские не выдадут земли своей!».

Он защищает Смоленск, отступает вместе с войсками Неверовского и Раевского. И вот, наконец, Бородинское сражение. В его «Очерках Бородинского поля», которые появились сразу после Отечественной войны 1812 года, мы находим такие строки: «Сердца русские внимали священному воплю сему, и мужество наших войск было неописано. Они, казалось, дорожили каждым вершком земли и бились до смерти за каждый шаг. Многие батареи до десяти раз переходили из рук в руки». Фёдор Глинка прошёл эту войну до конца, освобождая родной Смоленск и участвуя в заграничном походе. За ратные подвиги был награждён орденом святого Владимира IV степени, орденом святой Анны II степени, золотой шпагой с надписью «За храбрость».

В книгах Глинки, посвящённых Отечественной войне, нельзя без волнения читать и строки о героях Бородинского сражения. Среди них был и генерал Александр Тучков, уроженец Тверского края. В сражении под деревней Семёновское военачальник под огнём вражеских батарей поднимал в атаку свой полк. Солдаты, которых накрывало свинцовым дождём, не шли в атаку. «Вы стоите, так я один пойду! – Тучков схватил знамя – и кинулся вперёд. Картечь расшибла ему грудь. Множество ядер и бомб обрушилось на то место, где лежал убитый главнокомандующий, и погребло его тело. Виссарион Белинской, прочитав эту книгу, назвал её народной. Да и стихи, которые писал Фёдор Николаевич в те годы, навсегда останутся в русской литературе:

Вот мчится тройка удалая

В Москву дорогой столбовой,

И колокольчик – дар Валдая –

Гудит, качаясь, под дугой…

Декабрист без декабря

После Отечественной войны 1812 года карьера Фёдора Глинки идёт вверх. Он становиться полковником лейб-гвардии Измайловского полка, редактором «Военного журнала». Однако положение дел в России его не могло удовлетворить. После победы над Наполеоном, после заграничного похода российские офицеры уже по-другому смотрели на то, что происходит в стране.

В 1816 году Фёдор Глинка вступил в «Союз спасения, или Общество истинных и верных сыновей Отечества». Это была первая организация декабристов, которая ставила перед собой задачу ликвидировать крепостной строй и заменить самодержавие конституционной монархией. Эти же цели преследовал и Союз благоденствия, одним из руководителей которого Глинка стал в 1818 году. В то время он занимал высокий пост при Милорадовиче, генерал-губернаторе Санкт-Петербурга. Сам Глинка ставил перед собой такие задачи: «Порицать Аракчеева, военные поселения, рабство и палки, леность вельмож, жестокость и неосмотрительность уголовной палаты».

В 1816 году Фёдор Глинка вступил в «Союз спасения, или Общество истинных и верных сыновей Отечества». Это была первая организация декабристов, которая ставила перед собой задачу ликвидировать крепостной строй и заменить самодержавие конституционной монархией. Эти же цели преследовал и Союз благоденствия, одним из руководителей которого Глинка стал в 1818 году. В то время он занимал высокий пост при Милорадовиче, генерал-губернаторе Санкт-Петербурга. Сам Глинка ставил перед собой такие задачи: «Порицать Аракчеева, военные поселения, рабство и палки, леность вельмож, жестокость и неосмотрительность уголовной палаты».

Уже из этого видно, что задачи у него были куда более умеренные, чем у Рылеева или Пестеля. Хотя именно на квартире Фёдора Глинки и январе 1820 года Пестель сделал доклад о преимуществах и недостатках монархического и республиканского строя. И когда стали голосовать, кто какой строй предпочитает, Глинка проголосовал за республику. Через некоторое время Союз благоденствия из-за разногласий его членов прекратил существование. Глинка пытался организовать новое общество, однако, в конце концов, отказался от борьбы с властью. На Сенатской площади он не был.

Уже из этого видно, что задачи у него были куда более умеренные, чем у Рылеева или Пестеля. Хотя именно на квартире Фёдора Глинки и январе 1820 года Пестель сделал доклад о преимуществах и недостатках монархического и республиканского строя. И когда стали голосовать, кто какой строй предпочитает, Глинка проголосовал за республику. Через некоторое время Союз благоденствия из-за разногласий его членов прекратил существование. Глинка пытался организовать новое общество, однако, в конце концов, отказался от борьбы с властью. На Сенатской площади он не был.

И всё-таки после восстания декабристов о нём не могли не вспомнить. Тем более, что некий Грибовский в своём доносе о тайных обществах России, когда начал говорить о людях, которые «грезят гильотиной» и «проповедуют пагубный образ мыслей», первым назвал Николая Тургенева, а вторым – Фёдора Глинку. Неудивительно, что его арестовали и заключили в Петропавловскую крепость.

Правда, каторги и ссылки в Сибирь удалось избежать. Говорят, Николай I лично сказал Глинке: «Ты совершенно чист, но всё-таки тебе надо окончательно очиститься». В итоге ему пришлось выйти в отставку и отравиться в ссылку. Сначала в Олонецкую губернию, а затем в Тверь. В начале марта 1830 года он приехал в наш город.

Тверская ссылка

Вероятно, мало для кого тверская ссылка была столь приятной и беззаботной, как для Фёдора Глинки. Его определили на должность в губернское правление. Правда, Фёдор Николаевич оказался под надзором полиции, которая, впрочем, относилась к опальному поэту с полным уважением. В Петербурге Жуковский, Гнедич, Пушкин хлопотали о его освобождении, а последний даже решил навестить его в Твери. Что ж, Пушкину самому приходилось бывать в ссылке, и он знал, как встреча с друзьями поднимает настроение. Да к тому же сам Глинка ещё в 1820 году, когда был адъютантом Милорадовича, многое сделал для Пушкина, которому в ту пору грозила ссылка в Сибирь.

10 августа 1830 года Александр Сергеевич приехал в Тверь вместе со своим другом Петром Вяземским. Они долго беседовали с Глинкой. «Драгоценное посещение ваше для меня сугубо памятно. Вы утешили меня, как почитателя вашего, давно желавшего вас видеть и обнять и, в то же время, вы приняли во мне участие, как человек, в котором совсем не отразился нынешний век», – так позже Глинка написал Пушкину. В Твери Фёдор Николаевич познакомился с Авдотьей Голенищевой-Кутузовой, с которой вскоре здесь же в Твери и обвенчался. Всего тверская ссылка длилась два года. В 1832 году Глинку перевели в Орёл.

В Тверь по собственной воле

Однако это была не последняя встреча Глинки с Тверью. Случилось так, что он решил добровольно вернуться в город, который некогда был местом его ссылки. И не только вернуться, но и стать его неотъемлемой частью.

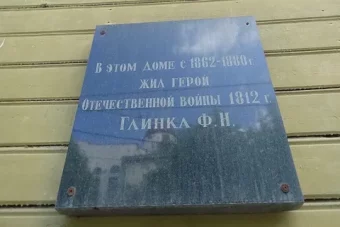

Случилось это в 1862 году. На улице Желябова, бывшем Козьмодемьянском переулке, до сих пор стоит двухэтажный дом, где Фёдор Глинка провёл последние годы своей жизни. Вместе с женой он основал благотворительное общество «Доброхотная копейка», которое возглавил после её смерти. Именно Фёдор Глинка стал одним из инициаторов создания в Твери музея. Его избрали гласным Тверской думы, почётным попечителем Тверской мужской гимназии. Без его стихов не обходилось ни одно из значимых событий.

Фёдор Глинка умер на 94-м году жизни, и был похоронен на кладбище Жёлтикова монастыря. Его проводили в последний путь с воинскими почестями как героя Отечественной войны 1812 года. К сожалению, монастырь в советские годы был разорён, где находится могила Фёдора Глинки, неизвестно.

Фильм о Фёдоре Глинке в рамках проекта студии «Акценты» и портала Tverigrad.ru «Имена, которыми гордимся» создала ученица тверской гимназии №12 Софья Кураева.

КОММЕНТАРИИ 0 Войти